| ライズ菌を使ってのもみ殻堆肥化の作業記録 |

| 作業の様子 |

2008年

月日 |

経過

日数 |

説 明 |

|

11月12日

|

|

もみ殻堆肥発酵用の枠を準備 |

|

〃 |

|

もみ殻堆肥の材料の準備

もみ殻 100kg(1t用フレコンバック 約1袋)

ライズ菌発酵粉炭(タライに入った黒い粉) 0.28kg

米ぬか(タライに入った白っぽい粉) 10kg

発酵鶏糞(白色の肥料袋入り) 15kg

※堆肥にするもみ殻の量は、多い方が発酵熱が冷めにくいため発酵が順調に進んで良い堆肥ができます。最低でも数百kg以上にします。米ぬかと発酵鶏糞の量はこの例を参考にしてもみ殻の実際の量に応じて調整します。

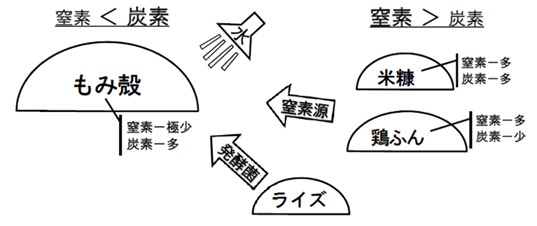

※米ぬかと発酵鶏糞はもみ殻に足りない発酵に使われる窒素分を補うために使用します。米ぬかは窒素分の補給の他に発酵を順調にする働きもありますのでできるだけ使用します。発酵鶏糞の代わりに他の堆肥や油かすでも良いですが窒素成分をみて量を調整します。

※この例の窒素成分量(もみ殻は除く)

米ぬか(N2.3%)×10kg=N0.23kg

発酵鶏糞(N1.8%)×15kg=N0.27kg

窒素成分(N)合計 0.5kg

したがって、もみ殻100kgあたり約0.5kgの窒素源有

機質と「ライズ」などの発酵資材があれば短時間で

良質のもみ殻発酵堆肥ができます。

※ライズ菌発酵粉炭の代わりに「ライズ」を使用する場合は0.9kgです。(堆肥材料の合計で1~2tにつき「ライズ」(粉状,15kg)1袋の割合です。)

【当社の微生物資材「ライズ」の詳細はこちら】

|

|

〃 |

|

ライズ菌発酵粉炭、米ぬか、発酵鶏糞をもみ殻に混ぜるための準備 |

|

〃 |

|

ライズ菌発酵粉炭、米ぬか、発酵鶏糞をあらかじめよく混ぜておきます。 |

|

〃 |

|

発酵枠にもみ殻とライズ菌発酵粉炭他をサンドイッチ状に積み込んでいきます。

最初にもみ殻を積み込みます。

※もみ殻をできるだけ均一に発酵させるために本来はもみ殻とライズ菌発酵粉炭他をミキサー等で混合して積み込みますが、機械の準備ができない場合はサンドイッチ状の積み込みでもかまいません。時間をかけて「切り返し」を丁寧に行えばほぼ全体が発酵したものになります。 |

|

〃 |

|

もみ殻の上にライズ菌発酵粉炭他を振りかけます。 |

|

〃 |

|

その上にまたもみ殻を積み込みます。

積み込みながらその上に人が乗って踏み固めれ(踏み込み)ば内部の水分が蒸発しずらくなり、熱も籠もりやすくなって発酵がより進みます。 |

|

〃 |

|

途中途中で水を全面にたっぷり掛けます。 |

|

〃 |

|

その上にまた材料を積み込みます。 |

|

〃 |

|

最後にまた水をたっぷり掛けます。 |

|

〃 |

|

積み込んだ材料の下の方から水が流れ出るくらいたっぷり掛けます。 |

|

〃 |

|

最後の水掛けの後の作業

【屋外に積み込み】

雨や雪が降ると発酵熱が奪われて順調に発酵が進まない場合がありますので、防水性のシートで覆います。

【屋内やハウス内に積み込み】

覆いはしなくても良いです。冬期の気温が低い時期は保温用にシート等で覆いますと積み込み直後の発酵が順調になります。

|

|

11月13日 |

1日 |

発酵温度を確認するために温度計をセット。

温度センサーをもみ殻の内部に差し込みます。 |

|

11月14日

8:52

気温

8.2℃ |

2日 |

セットしていた温度計で発酵温度を確認。

積み込みの2日後(翌々日)には55℃(外気温8.2℃)に上昇 |

|

〃 |

〃 |

発酵熱によりもみ殻の表面とシートの内側がぬれています。 |

|

11月15日

8:22

気温

13.9℃ |

3日 |

セットしていた温度計で発酵温度を確認。

積み込みの3日後、69.9℃(外気温13.9℃)に上昇 |

|

〃 |

〃 |

白く見えるのは積み込みの内部に増殖した発酵菌です。内部を見るために表面を取り除くと発酵熱による蒸気が発生します。 |

|

〃 |

〃 |

「切り返し」

もみ殻を積み込んでから4日目で発酵温度が最高で70℃前後になったので、発酵の進んでいる内部と遅れている表層を混ぜながら入れ替えるために「切り返し」をします。

このとき、もみ殻が乾燥ぎみなら水をいくらか掛けます。(水が多すぎると温度が下がって発酵が止まる場合もありますので掛けすぎないように注意します。) |

|

11月16日

|

4日 |

切り返し直後、発酵が一旦落ち着いて温度は一時的に下がりますが、再び上がってきます。表面を取り除くと湯気が発生。67℃に上昇

【一次発酵の完了】

「切り返し」は前回の切り返し後に温度が50℃以上に上がって丸2日以上経過したら再度行います。切り返しは合計で3回以上行います。

最後の切り返しが終わって、積み込み開始から20日以上経過すれば肥料成分が多く残る発酵もみ殻堆肥「もみ殻ぼかし堆肥」として使用できます。

※この「もみ殻ぼかし堆肥」の使用方法

この「もみ殻ぼかし堆肥」は堆肥とぼかし肥料の中間のものでいわば「ぼかし堆肥」です。黒色で土のにおいのするいわゆる完熟堆肥ではありません。堆肥と有機肥料の両方の機能をもっております。畑に使用するときは作物を作付ける一週間前にすき込んでおきます。一度に使う量は適量にします。

(「もみ殻ぼかし堆肥」は木質系のバーク堆肥やおがくず堆肥の未熟な物と違い一度に多量に土に入れなければ短期間で発酵させたものでも作物に害はほとんどありません。)

【「完熟もみ殻堆肥」にするには】

「完熟もみ殻堆肥」として使いたい場合は、雨のあたる屋外にさらに数ヶ月積み込んでおきます。もみ殻の形は残りますが色が濃くアンモニア臭の無い完熟堆肥が出来上がり、土作りに使用できます。

|

「ライズ」及び当社の全製品が

農林水産省の「有機農産物のJAS規格別表等への適合性評価済み資材リスト(平成24年3月)」

へ掲載されておりますのでご覧ください。(資材リスト(PDF))

|

|

(有)花巻酵素

〒025-0001 岩手県花巻市天下田48-4

℡0198-24-6521 FAX0198-24-2528 |

お問い合わせはこちらから

|